ITトレンド記事 コラム

来るべき「OTセキュリティ」のリスクに備えるために

知っておくべきこと(1)

一般社団法人日本ハッカー協会 代表理事 杉浦 隆幸

深刻なリスクが気付かれぬまま放置されている「OTセキュリティ」

現在世界中の企業が「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を旗印に掲げ、デジタル技術を積極的に導入しています。特に「データ利活用の促進」はDXの中心的な施策として注目を集めており、社内のさまざまな業務システムからデータを収集し、それらを一カ所に集めて集計・分析を施すことで新たな知見を見出そうと各企業とも試行錯誤を繰り返しています。

既に多くの企業が基幹系システムや情報系システムといった「IT」の領域でデータ利活用の仕組みを導入・運用していますが、IoTの技術が普及して以降は工場やプラントなどを制御するシステム、いわゆる「OT」の領域にもDXやデータ利活用の波が押し寄せつつあります。

例えば、工場の製造設備やプラントの制御装置に取り付けたIoTセンサーから機器の稼働状況に関するデータを収集し、それらをAIで分析することで稼働の最適化を図る「スマートファクトリー」の取り組みが、現在多くのメーカやインフラ企業によって進められています。これにより既に大きな成果を上げる例も出てきましたが、その一方でOT領域のDXに特有のリスクも徐々に顕在化してきました。その最たるものが、「OT領域のセキュリティ対策不足」です。

IT領域におけるセキュリティ対策の重要性については既に世間一般で広く認知されており、今や大企業だけでなく中堅・中小企業でもかなり対策に力を入れるようになってきました。一方、残念ながらOT領域のセキュリティリスクについてはその深刻さが十分に知れ渡っておらず、大半の企業が後手に回っているのが実情です。

しかし実際には世界中で数多くの企業・組織が既に被害に遭っており、今後IoTやスマートファクトリーのソリューションが普及していくにつれ、その被害範囲はさらに拡大していくことが予想されます。

そこで本連載ではこれから4回に分けてOTセキュリティの実態とリスクを紹介していくとともに、企業がリスクを回避するためにとるべき対策についても順次解説していきたいと思います。

インターネットに接続された「ICS」が

サイバー攻撃を受けるリスク

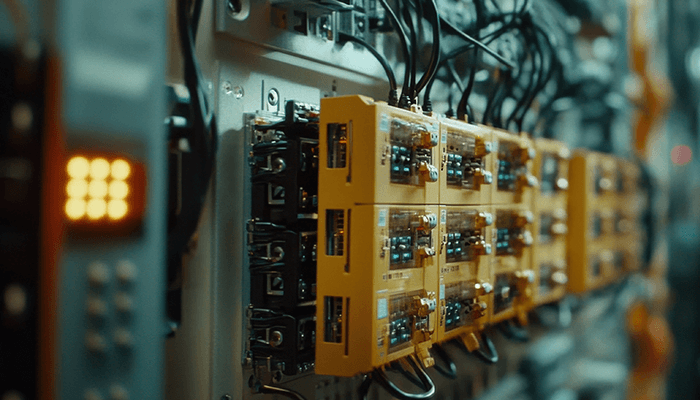

OT領域の代表的なシステムの1つに、「産業用制御システム(ICS)」があります。主に製造、エネルギー、交通インフラなどの分野で使用され、工場や発電所、さらには水処理施設に至るまで、重要なインフラの監視と制御を担っています。

ICSは一般的にオンプレミス環境で運用され、これまでインターネット接続の必要性が生じなかったことから、閉域網(クローズドネットワーク)内での運用が基本とされてきました。しかし近年になり、リモートモニタリングや遠隔制御、さらには前述のスマートファクトリーなどの需要が高まったことから、インターネットに直接つなぐ例が増えてきています。

ただしICSは数十年に渡って運用されることを前提に設計されたものが多く、現在稼働するシステムの多くもインターネット接続やリモート管理などがほとんど考慮されていない古い設計思想に基づいています。そのため最新のサイバー環境に対応するためのセキュリティ機能が欠如していることが多く、安易にインターネットに接続するとサイバー攻撃のリスクが一気に高まります。

特にICSは一般的なITシステムとは異なり、攻撃を受けた場合には情報漏洩だけでなく物理的な設備や人命にまで被害が及ぶ可能性があるため、そのリスクは非常に深刻です。具体的には以下のようなリスクが、インターネット接続によって新たに生じる可能性があります。

不正アクセスによる遠隔操作

攻撃者がインターネット経由で制御システムに侵入すると、攻撃者が設備を不正に制御したり、機器を停止させたりすることが可能です。例えば風力発電の制御システムが不正に操作され、タービンが強制停止されたり、回転数の制限が変更されたりといったことが考えられます。

マルウェアやランサムウェアの感染

制御系システムがインターネットに接続されていると、一般的なITシステムと同様にサイバー攻撃者に侵入されるリスクが高まります。WindowsやLinuxなどリッチなOSを利用しているとランサムウェアにファイルが暗号化されてシステム全体がロックされ、制御不能に陥ってしまう可能性もあります。

既に世界中の数多くのインフラ、工場、プラントで被害が発生

ICSがサイバー攻撃を受ける具体的なケースとしては、マルウェアによる設備の停止や誤作動、あるいはデータの窃取・改ざんなどがあります。実際に過去の事例では、攻撃によって発電所やパイプラインの稼働が停止し、大規模な損害が発生したケースも確認されています。

例えば某国の電力インフラ設備が侵略国によるサイバー攻撃を受けて、全国規模で数時間に渡って大停電が発生したケースも実際に発生しています。この事例は国家レベルでのサイバー攻撃の脅威と、OTシステムの脆弱性が露呈した典型例として広く知られています。

また大規模プラントがマルウェアに感染した事例では、攻撃者は産業制御システムの安全装置自体を無効化して、意図的に設備を故障させることを狙っていました。すんでのところで被害は食い止められましたが、一歩間違えれば工場設備が暴走状態に陥り、人命にも危険が及んだと考えられます。

さらには、インフラ事業者が導入・運用するSCADA(監視制御およびデータ収集システム)が攻撃者による侵入を受け、設備の運転データの一部が不正に窃取された上に、施設運用が一時的に制御不能に陥る事例も報告されています。この事例でも緊急対応によって最悪の事態は免れましたが、あらためてSCADAをはじめとするOTシステムの脆弱性が浮き彫りとなりました。

インターネット接続を前提とするSCADAの導入リスク

SCADAは現在、分野別にさまざまな製品が存在しますが、それらの中にはインターネット接続を前提とするものもあるため、導入に際しては細心の注意が必要です。例えば遠隔モニタリングや設備管理の機能をインターネット経由で提供する製品も多く、セキュリティ対策を考慮しないまま安易に導入することには大きなリスクが伴います。

特にSCADAが導入される工場やプラントなどのシステムやネットワークは、本社のIT部門の管轄外となっていることも多く、セキュリティ対策が極めて手薄なまま放置されているケースも珍しくありません。そんな状態のままSCADAを導入すれば、致命的なセキュリティホールが生まれてしまう危険性もあります。

ちなみにSCADAは一般的に「大規模な工場やプラントで使われるもの」というイメージが強いかもしれませんが、近年では安価に導入できるオープンソースのSCADA製品も少しずつ普及してきおり、中堅・中小のモノ作り企業の間で導入例が増えています。これらの製品は導入までは簡単かもしれませんが、インターネットと接続した状態でのセキュアな運用には情報セキュリティの技術と知識・経験・人的リソース・ソリューション導入費用が求められます。

ましてや、利益を直接生まないセキュリティ対策に十分な人員や予算を投入できない中堅・中小企業にとって、こうした新たなセキュリティリスクへ対処することはかなりハードルが高く感じられるかもしれません。そこで次回以降で、企業がOTシステムのセキュリティリスクに対処していく上で知っておくべき事柄と、実際に対策を行っていく上で留意すべきポイントなどについて順次解説していきたいと思います。

(第2回に続く)